摘要:关于上市公司暗保的有效性,需要根据具体情况进行分析。暗保措施可能涉及公司内部的保密协议或外部保密承诺,其有效性取决于相关协议或承诺的具体内容和法律规定。在某些情况下,暗保可能是有效的,能够保护公司的商业机密和核心竞争力;但在其他情况下,暗保可能因缺乏明确的法律支持或违反相关法规而无效。对于上市公司暗保的有效性,需要综合考虑多种因素并参考相关法律法规进行判断。

随着资本市场的日益繁荣,上市公司暗保问题逐渐浮出水面,成为投资者关注的焦点话题,暗保,作为一种非公开的担保方式,其有效性、合法性及其实际操作中的影响,都引起了广大投资者的关注,本文将围绕“上市公司暗保是否有效”这一主题展开讨论,通过深入分析暗保的概念、现状、法律属性、实际操作及潜在风险,帮助投资者更好地理解这一话题。

上市公司暗保的概念及现状

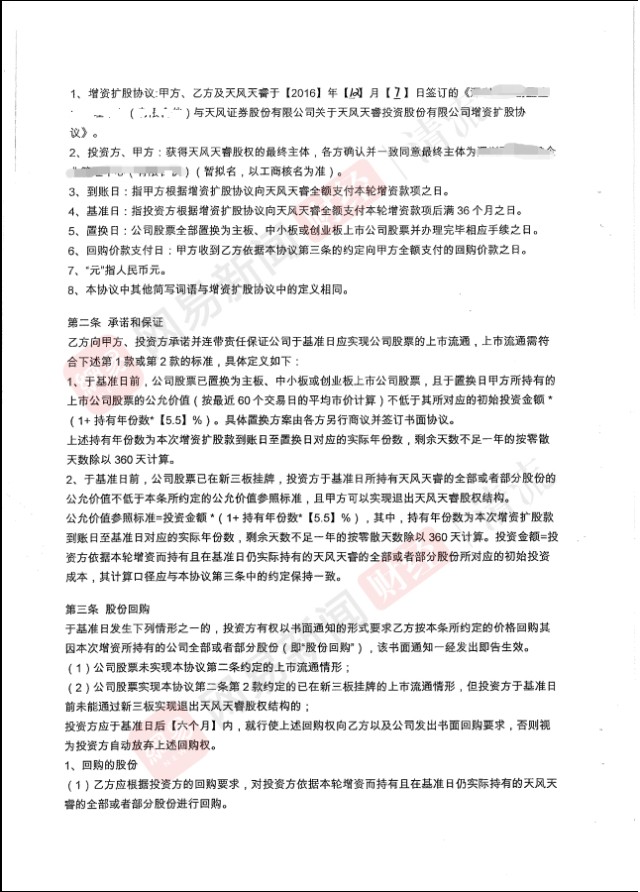

暗保,即非公开担保,是指上市公司在未经公开披露的情况下,为其关联方或子公司提供担保的行为,近年来,部分上市公司出于各种原因,选择通过暗保方式为关联方融资提供便利,这种做法的普遍性和合理性,以及是否符合法律法规和监管要求,都是投资者和监管机构关注的焦点。

暗保的法律属性及有效性分析

从法律角度看,上市公司暗保行为涉及信息披露、公司治理等多个方面,根据相关法规,上市公司进行担保行为应当履行信息披露义务,确保投资者获得充分、准确的信息,在实际操作中,部分上市公司选择暗保方式,规避公开披露义务,这种行为的合法性及有效性值得深入探讨,从公司治理角度看,暗保行为可能损害中小投资者的利益,作为公众公司的上市公司,其决策应当维护全体股东的利益,未经公开披露的暗保行为可能导致中小投资者无法了解公司真实的财务状况和风险状况,从而影响其投资决策。

三. 暗保的实际操作及影响

在实际操作中,上市公司暗保行为可能涉及复杂的法律关系,担保方、被担保方、债权人等多方之间的权利义务关系需要明确,暗保行为还可能影响公司的股价、信誉以及投资者信心,上市公司在决定是否采取暗保行为时,需要充分考虑其可能产生的法律后果和市场影响。

潜在风险及案例分析

虽然暗保行为能为上市公司带来一定的便利,但也存在潜在风险,一旦发生纠纷或违约事件,可能导致公司陷入法律纠纷,损害公司声誉和股价,暗保行为还可能引发监管机构的关注,给公司带来不必要的麻烦,以某上市公司为例,该公司曾通过暗保方式为关联方融资提供便利,后来因被担保方无法按时还款,导致该公司陷入法律纠纷和股价暴跌的困境,这一案例提醒投资者和上市公司,暗保行为存在潜在风险,需要谨慎对待。

上市公司暗保行为的有效性存在争议,从法律和公司治理角度看,暗保行为可能涉及合规问题和潜在风险,上市公司在决定是否采取暗保行为时,需要综合考虑法律法规、市场影响以及潜在风险等多方面因素,投资者也需要关注上市公司的担保行为是否合规合法,以保护自身权益。

还没有评论,来说两句吧...